Источник: сайт содружества литературных проектов «Русское поле»

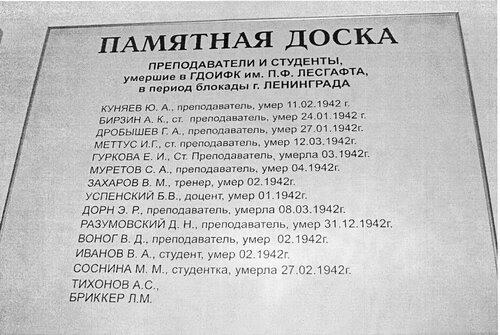

Поднимаясь по центральной лестнице университета им. Лесгафта, попадаешь в мемориальный зал, в то военное и блокадное время, когда и студенты, и преподаватели встали на защиту Родины. Памятные доски с именами погибших студентов и преподавателей… На памятной доске погибших блокадников один и тот же год, практически одни и те же даты январь – март 1942, самое голодное время, самое холодное, когда морозы доходили до 40 градусов, самое беспросветное и трагическое. Недавно я опубликовала в альманахе «На русских просторах» (№7-8 за 2011 г.) подлинный дневник того времени, написанный И.И. Власовым, сварщиком Кировского завода. Вспомнились строки из этого дневника: «1. 11942 г. Все ждали, но увы, хлеба не прибавили. Что будет дальше?(…) 13.1. Сегодня дают вместо крупы муку. Всем по 400 грамм за одну декаду.

Есть небольшая новость – беседа Попкова с корреспондентом газеты, сказал, что все трудности со снабжением остались позади и что теперь будет намного лучше. Теперь будем ждать. (…) 24. 1. Сегодня почти что праздник. Немного прибавили хлеба. На первую ка-ю ( категорию) 50 г. Т.е р(абочим) и служащим 100 г, и всем остальным 50 г. Я получаю 400 г. 25.1. Воскресенье. Спали до 10 часов. После пошёл за хлебом. Одну очередь отстоял – не досталось. Занял другую. Сходил домой погрелся. Всё-таки досталось. А вообще – кошмар. Позавтракали и пошли на Неву за водой. (…) 31.1. Кончается этот м-ц, которого ждали лучшим, а он оказался худшим. Почти ничего не дали из продуктов. И холод всё время -37».

Среди сотрудников, погибших в блокаду в институте Лесгафта, мне бросилась в глаза знакомая фамилия – Куняев Ю.А.. Однофамилец писателя Станислава Куняева? Или отец? Куняев Станислав Юрьевич… Звоню в Москву. Главный редактор журнала «Наш современник» на месте, берёт трубку. Представляюсь, задаю вопрос. «Да, это мой отец, Куняев Юрий Аркадьевич», – отвечает он. И дальше следует рассказ об отце – очередной трагической судьбе одной из многих жертв 900-дневной блокады Ленинграда. Прошу прислать фотографии, письма. Через несколько дней получаю бандероль с письмом С.Ю Куняева его книгой с остроумным названием «СТАС уполномочен заявить», а также ксерокопиями фотографий и документов. Вот и довоенная семейная фотография 1937 года.

Читаю…

Станислава Куняев родился 23 ноября 1932 года. Его мать, Александра Никитична Железнякова(1907-1985г.г.) в 1928 году была студенткой Института физкультуры, где познакомилась с отцом будущего писателя. Пока родители учились, мальчик воспитывался в Калуге у бабушки. В 1939 году после окончания Ленинградского медицинского института им. Павлова Александру Никитичну направляют на специализацию по хирургии в Новгород, в госпитале которого она провела, оперируя раненых, всю финскую войну. После окончания финской войны родители забирают сына из Калуги, привозят его в Ленинград, где в институте им. Лесгафта его отец преподавал историю. Его мать в оставленных сыну воспоминаниях пишет: «… твой отец водил нас по городу и рассказывал о его истории. Мы с тобой уже жили в 60-70 километрах от Ленинграда в Губаницкой больнице, недалеко от Кингисеппа. Куда меня направили на работу. Нас там было трое врачей, все наши мужья работали в Ленинграде, летом они в отпуска приезжали к нам, зимой мы с тобой каждый выходной ездили в Ленинград. Юра всегда для тебя брал билеты в ТЮЗ[1], что на Невском проспекте, где мы смотрели «Снежную королеву», «Волшебную лампу Аладдина» и другие сказки.(…)В понедельник рано утором с Балтийского вокзала Юра провожал нас в нашу Губаницкую больницу».

22 июня 1941 года немецкие самолёты начали бомбить аэродромы, расположенные неподалёку от больницы. «Мне сразу же велели немедленно явиться в военкомат, начался медосмотр мобилизованных мужчин. Я взяла тебя с собой,– продолжает воспоминания А.Н Железнякова, – так как боялась оставить тебя одного, а сама уже находилась в декретном отпуску. Приехав в Волосовский военкомат, я увидела тысячную толпу людей, пришедших проводить мобилизованных. На станцию Волосово один за другим совершались налёты немецких бомбардировщиков. (…) Во время обстрела весь мобилизационный пункт разбежался. Мы пешком добрались до Гатчины, и только я хотела привести тебя и себя в порядок, отмыть грязь с одежды, рук и лица, как вновь раздался вой сирен, и на Гатчину обрушился бомбовый град. Я с тобой прижалась к стене дома и уже не пыталась прятаться, а по улицам мимо нас как лавина бежали наши отступающие войска. Потом всё стихло. Мы вышли с тобой к железнодорожным путям, по которым двигались открытые платформы с солдатами и орудиями – на запад, другие, с людьми для оборонных земляных работ, – к Ленинграду. Какой-то мужчина, заметив нас, подхватил тебя и посадил на платформу, а потом помог сесть и мне. К вечеру мы приехали в Ленинград. В Ленинграде всё было спокойно. (…)Через месяц, в сентябре, мы эвакуировались в Горький, к дяде Коле, папа провожал нас на Московском вокзале и очень огорчился, что мы не могли взять с собой тёплые вещи: ты был ещё мал, чтобы таскать чемоданы, а я готовилась к родам и захватила лишь простыню, спички, огарок свечи и кружку для питья. На станции Вишера мы опять попали под бомбёжку. Целый день наш поезд маневрировал в разные стороны, и только ночью мы выехали на нужный путь.(…) Дня через 3-4 мы добрались до Горького». Эвакуировалась жена Ю.А. Куняева из Ленинграда с одним из последних эшелонов: удалось ему отправить семью, поскольку жена была на шестом месяце беременности. Александра Никитична хранила все письма, которые приходили от мужа к ней и её родным. Так, отправив семью в эвакуацию, Юрий Аркадьевич пишет брату Николаю: «Я очень просил бы Вас пристроить мою семью на один, два месяца, то есть до конца войны. ( Курсив мой – Т.Л.) Больше Гитлеру не продержаться». Какая наивность! И вместе с тем, насколько велика была уверенность у советских людей в силу и мощь Красной армии, в неизбежность победы. А.Н. Желязнякову направили заведующей районной больницы в село Пыщуг (ныне Костромской области), в 120 километрах от железнодорожной станции Шарья, а Юрий Сергеевич остался в Ленинграде. По зрению он не мог идти в действующую армию. 8 сентября замкнулось кольцо блокады: вечером в 18 часов 55 минут на Ленинград обрушился невиданный ранее по ударной мощи налет вражеской авиации. Только за один заход бомбардировщиков на город было сброшено 6327 зажигательных бомб. Вспыхнули 178 пожаров, от немецкой бомбежки загорелись Бадаевские склады. Но письма в далёкий Пыщуг приходили из блокированного Ленинграда. Все письма перлюстрировались военной цензурой, возможно, поэтому Ю.А. Куняев писал их на открытках, прибегая порой к эзоповскому языку. 12 сентября 1941 года он сообщает семье: «Жив, здоров. С восьмого числа нас начали «забавлять» звуковыми и световыми эффектами. Обо мне не беспокойтесь. Я здоров . Работы много… Работаю по военной подготовке Октябрьского района. Возглавляю бригаду, которая обучает рабочих и служащих штыковому делу и пр. В Ленинграде нам выдали пайки. И я, кажется, сейчас даже больше ем масла и сахара, чем до войны. По-моему, начал полнеть. До Ленинграда немецкие самолёты не допускают. Бьют их в хвост и в гриву, так что москвичам первыми пришлось познакомиться с непрошенными гостями». Письмо от 12 сентября 1941 года. В блокированном городе остается 2 миллиона 544 тысячи человек, в том числе около 400 тысяч детей, да в пригородных районах, то есть тоже в кольце блокады, – ещё 343 тысячи человек. Все они, как и Юрий Аркадьевич, воочию увидели эти звуковые и световые эффекты, хотя вряд ли они ими «забавлялись», да и вопреки зенитным батареям, город регулярно бомбили с немецкой пунктуальностью. А эти строки он пишет для успокоения беременной жены и девятилетнего сына, сообщая им также и про пайки, которые были установлены ленинградцам. С 1 октября рабочие и инженерно-технические работники стали получать по карточкам 400 граммов хлеба в сутки, все остальные – по 200 граммов. Резко сократилась выдача других продуктов. С пивоваренных заводов забрали 8000 тонн солода и перемололи их. На мельницах вскрыли полы и собрали всю мучную пыль. С 13 ноября 1941 года норма выдачи хлеба населению была снижена. Теперь рабочие и ИТР получали по 300 граммов хлеба, все остальные – по 150 граммов. 20 ноября и этот скудный паёк был урезан. Население стало получать самую низкую норму за всё время блокады – 250 граммов на рабочую карточку и 125 граммов на все остальные. В Ленинграде начался голод. Правда, 22 ноября по льду Ладожского озера прошёл в Ленинград первый автопоезд, заработала Дорога жизни, что позволило к 25 декабря повысить нормы выдачи хлеба для иждивенцев. Но обо всём этом семья Юрия Куняева тогда не знала. Вот «…только письма и телеграммы стали приходить всё реже, – написал в книге «СТАС уполномочен заявить» Станислав Юрьевич Куняев. – Последняя весточка – телеграмма-«молния» пришла 20 ноября, когда отец узнал, что в Пыщуге у него родилась дочь: «Поздравляю всех троих». (…) Декабрём и началом января не помечена ни одна открытка. Значит, их просто не было, потому что мать сохранила их все до самой своей смерти. А 11 января, о чём мы узнали много позже, отец умер в стенах своего института имени Лесгафта, куда он переехал, как и многие другие одинокие сотрудники, чтобы рядом друг с другом пережить самые тяжёлые дни блокады. Но не пережил».

Квартира 4 в доме, в котором жила семья Куняева по ул. Ленина д. 6, была разрушена при бомбёжке. 25 декабря 1941 года произошло первое повышение норм выдачи хлеба, рабочим на 100 граммов, служащим, иждивенцам и детям на 75 граммов. 24 января 1942 года ввели новые нормы снабжения хлебом. Рабочие стали получать 400 граммов, служащие 300, иждивенцы и дети 250. До следующего увеличения нормы хлеба 11 февраля 1942 года Юрий Аркадьевич Куняев, которому было всего 35 лет, не дожил. Похоронен он в братской могиле на Пискарёвском кладбище.

Но семья о его смерти узнала лишь в 1943 году. Они получили письмо от Марьи Власьевны Лейкиной, заведующей кафедрой, которая пережила блокаду в Ленинграде. Её письмо восстанавливает детали блокадной жизни преподавателей-лесгафтовцев.

«Ваш муж умер в институте. Вы, вероятно, слышали, какую тяжёлую зиму мы пережили. Мы все голодали так, как никто не может себе представить. Многие – даже преподаватели нашего института – проявляли себя как голодные люди. Юрий Аркадьевич относился к той немногочисленной группе людей, которая выдержанно переносила ужас голода, холода, невзгоды блокады. Он, также как и другие, бывал ежедневно в столовой института и ждал тарелку супа без суеты и нетерпения, совсем не так, как многие другие. Его молчаливая скромность осталась с ним до конца его дней. Он много работал, как все мы. Женщины преподавательницы и студентки шли в госпитали сверх учебной работы в институте, а мужской состав был брошен для обучения рукопашному бою резервов Красной Армии. Юрий Аркадьевич по нескольку часов проводил на морозном воздухе, вся работа на голосе ( команды). Сколько людей им обучено, не знаю. Вероятно много. Достаточно сказать, что в списке представленных к награде медалью «За оборону Ленинграда» есть его имя и указано: «…Был ответственным за подготовку свыше 300 человек Октябрьского района».

Вероятно, такая трата энергии, постоянное охлаждение, нервные потрясения сделали своё дело. Никто, похоже, и не думал, что Ю.А страдает от голода, больше привлекали внимание ведущие себя по-другому. Да, кроме того, дорогой товарищ, мы все, по-моему, были какими-то особенными, скажу просто, мало осознающими, чтопроисходит кругом, мы, пожалуй, многие друг друга и не замечали. Вам это, как врачу должно быть понятно.

Юрий Аркадьевич внешне не страдал, двигался ежедневно, загруженный работой успевал читать и писать, как всегда – и этому не изменил.

Накануне кончины, он сидел за столиком в читальном зале против меня, что-то усердно выписывал из книги. Оторвавшись от книги, обратился ко мне и поделился удачей, что ему удалось достать (обменять) крупу и масло. Я несколько удивилась, что он заговорил о продуктах, потому что, как уже выше указала, он не в пример другим ничем не выдавал своего голодания».

Прочитав эту фразу про масло и крупу, уже зная, что в эту ночь его не станет, я подумала, а был ли этот обмен? Может быть, это были просто пищевые галлюцинации голодающего человека. Но продолжу письмо: « Я порадовалась, как может дружески настроенный товарищ радоваться «удаче». А на следующий день мне сказали, что его не стало. Ночью или под утро – не знаю. Но его такой внезапный уход от нас на всех очень повлиял и многие, не думавшие о смерти от голодания, содрогнулись. В том числе и я, принадлежавшие (так в тексте – Т.Л.), подобно Ю.А. к выдержанным людям. Я забеспокоилась о своём муже, потому что зима уносила главным образом мужчин».

Слова Марии Власьевны о повышенной смертности среди мужчин подтверждает и статистика того времени. Зима 1942 года – это трагическое время массового ухода ленинградцев из жизни из-за голода и холода: в первой декаде февраля умерло 36606 человек (мужчин – 65,8 процента), во второй –34852 (мужчин – 58,9 процента). Самая высокая смертность была в январе 1942 года – за один месяц умерло 96751 человек.

«Вот и всё, дорогая, что я вам могу сказать. Простите меня, если я сделала вам больно. Но Вы в письме хотели узнать хоть что-то о его смерти. Вам, конечно, тяжело, но у Вас есть дети, это Вам радость, Ваше будущее. Война принесла столько горя каждому из нас, у Вас есть хорошая благородная специальность, желаю от всей души Вам работать так, как работал Ваш муж. Вы можете гордиться – он был прекрасный, скромный, советский научный сотрудник, глубокий в своих исканиях и нетускло проведший свой жизненный путь. Не надо его оплакивать, такие в памяти живут долго и светло, о таких можно говорить, ставя в пример другим».

Письмо, написанное 15 октября 1943 года за три месяца до прорыва блокады Ленинграда 18 января 1943 года, заканчивалось фиолетовым штампом: «Просмотрено военной цензурой 09914». Письмо дошло до адресатов, память о выдержанном и скромном научном работнике, мужественно переносившем тяготы блокады, сохраняется до наших дней, его имя увековечено на мраморной памятной доске в институте, где он работал и где он встретил свою спутницу жизни и где он ушёл из жизни в блокаду, оставаясь до последнего дня на посту.

М.В. Лейкина написала жене Куняева, чтобы та не оплакивали его, а гордилась. Трудно сказать, выполнила ли этот завет Александра Никитична Железнякова, но вот сын исполнить его не смог. В одном из номеров «Лесгафтовца» попалась мне на глаза заметка, в которой говорилось, что у мемориальной доски с именами погибших в блокаду стоял и не скрывал своих слёз невысокого роста мужчина средних лет. Это был сын погибшего Юрия Аркадьевича Куняева. Он сфотографировался вместе с председателем совета ветеранов С.А. Лосиным у памятной доски. Сын пришёл поклониться отцу.

В письме В.И. Лейкиной обращаю внимание на то, что Станислав Аркадьевич был представлен к награждению медалью «За оборону Ленинграда», интересуюсь судьбой медали, успел ли отец получить её, сохранилась ли она в семье. Станислав Юрьевич рассказывает о поиске награды. На его запрос в Центральный архив Санкт-Петербурга пришло подтверждение, что в решении Исполкома Ленгорсовета от 15 сентября 1944 года «….значится Куняев Юрий Аркадьевич, 1907 года рождения, старший преподаватель, аспирант Института физической культуры имени П.Ф. Лесгафта», который был ответственным за подготовку к воинской службе «…с 12 июля 1941 года по 15 февраля 1942 года в частях армии народного ополчения и её резервах, в частях Красной Армии, в подразделениях Всеобуча работников Октябрьского РК ВКП(б), ВЛКСМ, работников Смольного». Решение о награждении было принято посмертно, награда не была вручена. Жена С.А. Куняева с детьми после эвакуации в Ленинград не вернулась, а уехала к родным в освобождённую Калугу. Станислав Юрьевич обращается в министерство обороны с запросом, в котором задаёт вопрос: «Возможно ли эту награду, которой был был удостоен мой отец, передать в годовщину Великой Победы в нашу семью, чтобы его дети, внуки и правнуки учились у защитника Ленинграда патриотизму и честному выполнению долга перед Отечеством».

Летом 2010 года медаль как святая реликвия прошедшей войны и негасимая память об отце вернулась в семью Куняева.

Память… Как много значит это слово. Прошло почти 70 лет со дня начала Великой Отечественной войны, но до сих пор следопыты ищут могилы, устанавливают имена погибших солдат, внуки и правнуки разыскивают документы о погибших и пропавших без вести дедах и прадедах. Память… Как созвучны этому слову стихи члена Союза писателей России, поэта Станислава Куняева:

Непонятно, как можно покинуть

эту землю и эту страну,

душу вывернуть, память отринуть

и любовь позабыть, и войну.

Поэт прав: войну нельзя позабыть так же, как свою первую любовь. И пока жива память о погибших, жив народ и будет жива Родина.

Санкт-Петербург,

март 2011 г.